我對文天祥〈正氣歌〉的一點意見

文天祥紀念館外,偌大的文天祥雕像正氣凜然地豎立。(本報資料照片)

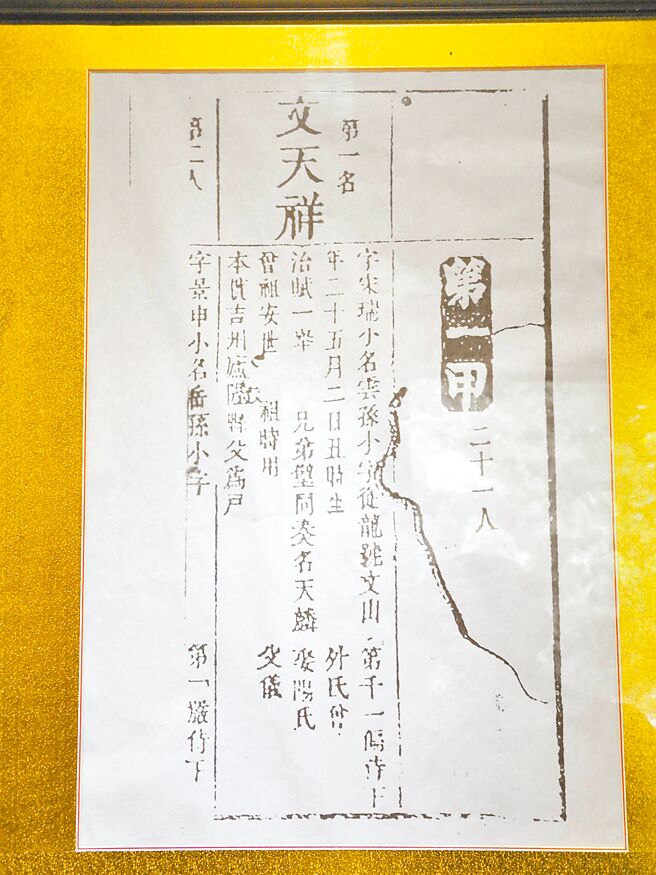

文天祥的「成績單」,當時才21歲的文天祥參加考試,宋理宗取文天祥爲第一甲。(本報資料照片)

文天祥的〈正氣歌〉,我自中學起就能背誦,同時文天祥不爲蒙元熱誠給官位所誘,堅持一死爲宋朝捐軀的故事,對我來講,是一種震撼,影響之下,這首60句的五言古詩在我心目中,也是至善至美,「哲人日已遠,典型在夙昔。風檐展書讀,古道照顏色」,誰不動容。

連帶也相信詩中他引用的12個歷史典故,百分百充滿了「正氣」。

然而,最近讀到元雜劇〈趙氏孤兒〉(作者紀君祥)尋覓它的原型時,發現故事中的「半個」悲劇人物趙盾,竟是〈正氣歌〉中,成就「在晉董狐筆」中董狐「正氣」形象的背景板,這對趙盾很不公平。

想說說一點自己的看法。

■ 與太史簡不同

〈正氣歌〉中「在晉董狐筆」是跟着前一句「在齊太史簡」來的,兩個不同的故事有相似性。

「在齊太史簡」講的是齊國的大臣崔杼與家奴在宦官賈舉的裡應外合下,殺了齊莊公,齊國太史乃秉筆直書:「崔杼弒其君。」

崔杼火大了,就殺了齊太史,接任太史的兩個弟弟也因如實記載「崔杼弒其君」而被殺。

崔杼告訴接任太史的第三個弟弟:看看你三個哥哥都Game Over了,要是再寫我殺齊王的事,林北讓你見上帝!

沒想到太史弟弟正色回答,據事直書,要改?Over my Dead Body!

崔杼被震撼到了,摸摸鼻子放過了三弟一命!

「在晉董狐筆」的故事在《史記》的晉世家和趙世家都有記載,司馬遷依據的是《左傳》宣公二年的記載,《左傳》原版本提到晉靈公壞到不行,大臣趙盾多次勸諫,靈公不但不改,反而想害死他。趙盾只好逃亡。

其族弟趙穿(一說是其侄子)帶兵殺死靈公,趙盾知道消息後就返回(未出山而復),擁立晉靈公的叔叔「黑屁股」(名『黑臀』)爲王,就是晉成公。

晉國史官董狐記載:「趙盾弒其君」。趙盾辯解說:「人不是我殺的,是趙穿殺的啦。」

董狐翻了個白眼:「子爲正卿,亡不越境,反不討賊,非子而誰?」大意是,趙盾你做爲大臣,逃亡未離開過國境(原有的君臣之義就沒有斷絕),回到朝中,竟然不去討伐亂臣賊子,人就算不是你殺的,也得賴你。

■ 沒出國反被誣弒君

該我講兩句了。

比起「崔杼弒其君」,董狐寫「趙盾弒其君」其實非常不合理。

前面提過,是晉靈公最早想殺掉趙盾,原因很奇葩,就是趙盾老是勸阻晉靈公不要使壞,讓晉靈公很感冒(宣子驟諫,公患之),就想方設法幹掉趙盾,好讓自己耳根子清靜些。(按,趙盾,又稱趙宣子)

身爲人臣的趙盾,能咋辦,逃命唄。

儘管如此,晉靈公幾次派出去的殺手,都沒成功殺掉趙盾,甚至發現趙盾爲人善良,不忍心殺他,例如,趙盾在首陽山(今天山西省永濟市)隱姓埋名時,曾給食物救助一個叫靈輒的人和他的母親。

後來靈輒做了晉靈公的侍衛,當靈輒與其他侍衛奉命要殺掉趙盾時,這靈輒卻「倒戟以御公徒,而免之(把武器拿來對抗其他要殺掉趙盾的侍衛,救了趙盾)」。

趙盾問他爲什麼要出手相救。靈輒回道,「翳桑之餓人也(我就是當初因你賞飯吃而免於飢餓的人)」。

這樣的趙盾,其人品,跟「弒君」所需要的「品性」真的很難劃等號。

孔子在知道董狐寫下「趙盾弒其君」後,稱讚董狐是「古之良史也,書法不隱(按法則來寫史)」,也稱讚趙盾是「古之良大夫也,爲法受惡(爲了法則而蒙受惡名)」。

但孔子認爲趙盾不應該留在晉國境內,「越境乃免」(《孔子家語.正論解》),意思是,如果他走出了國境就可以免去殺君惡名了。

這「越境」兩字,很有爭議。

■ 如何認定邊界

孔子和董狐都認爲趙盾沒有逃出晉國,因此要承擔「弒君」的責任,但要知道,春秋時代所謂的國境與今天不同,沒有Google Map,沒有界碑,沒有海關檢查你的護照,誰知道你是否還在晉國。

還有一點很重要,那就是在春秋時期,各國的邊界本來就不分明。

舉個例子。公元前627年,秦國派兵攻打隔着晉國的鄭國,大部隊在經過晉國的邊界時,如入無人之境,不但晉國沒有作出任何反應,就連被攻打的鄭國都毫不知情,直到秦國進入了鄭國地界後,才被「愛國商人」弦高識破,一邊智退秦軍,一邊讓鄭國國君鄭穆公做了防守的準備。

注意這裡:秦軍「通過」晉國到鄭國時,晉國完全被矇在鼓裡,甚至到了鄭國,鄭國也沒反應(還好有弦高)。

葛劍雄在《中國人口史》(復旦大學出版)統計,春秋時全國的人口不超過2000萬(比今天台灣人口還少很多),當時各諸侯國有如一個個獨立的城邦,呈點狀分佈,且各國之間還有大量未被開墾的荒地,根本沒有邊界的概念。

《禮記.王制》記載春秋時期的情況:「州,建百里之國三十,七十里之國六十,五十里之國百有二十,凡二百一十國;名山大澤不以封,其餘以爲附庸間田。」這裡的「間田」,就是春秋時期國與國之間沒有任何主權歸屬的空地。所以,在戰國之前,各國之間根本不可能有嚴格的邊界概念。

回到趙盾這邊來。當時晉的國都是絳(今山西翼城市),別都在曲沃(今山西運城市),兩地距離不遠,大約在晉國的西南,距離鄰國秦國,粗估應該在兩三百公里左右,雖然那時沒有寶馬(BMW),但還是有馬車,即便沒有馬車,單靠腳程,走半個月還是能到達秦國,而就算趙盾跨出了邊境,搞不好他自己都不知道已離開了晉國。

《左傳》沒有提到趙穿殺晉靈公時,趙盾是否逃出了晉國,但提了「宣子未出山而復」,這裡的「山」指的就是首陽山,算是晉秦的「界山」,意思是趙盾還沒離開界山到達秦國,趙穿就把趙盾找回來了。

請再回想剛剛提到的《禮記.王制》,注意這句,「名山大澤不以封」,意思是,「名山」是沒有屬國的(因爲沒有分封),有點像今天的「公海」概念;趙盾只要還在「山」中,就算這「山」是在晉國國內,也不可能屬於晉國(當然,也不屬於其他國家),《左傳》自己都說了,「未出山」,證明當時的趙盾還在山中,不在晉國,自然不可能對晉靈公的死負責。

顯然,這「亡不越境」根本就是董狐爲羅織趙盾的罪名編出來的。

■ 趙盾該負政治責任

另外,網上有人寫文章提到,趙盾雖然不是動手殺晉靈公的人,但他受益最大(因爲被找回王室繼續做官),加上趙穿與他有親戚關係,因此,說他是弒君的主謀(趙穿只是共犯)。

但是,如果只是「受益最大」,就硬把「弒君」的罪名安在一個發生慘案時有不在場證明的趙盾身上,無異於說,美國前總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)被殺,兇手就是詹森(Lyndon Johnson),因爲他是最大受益者──接任總統(注),且沒有好好處置兇手奧斯華(Lee Oswald),讓奧斯華在嚴密警戒中被人開槍擊斃,當然是「詹森弒其君」。

這個推論是不是很奇怪!

事實上,從「反不討賊,非子而誰」這兩句可知,董狐很清楚,趙盾是站在「賊」的對立面,不管「賊」是誰。董狐在意的只是,趙盾回朝時,怎麼可以「不討賊」。

我查不到更多資料,不太清楚趙盾當年爲何不處理真正弒君的趙穿,但就算趙盾睜一隻眼閉一隻眼,如果董狐是有良心的史官,其實可以寫「趙穿弒君,趙盾尸位(趙盾沒有盡到自己的職責)」,或類似的文句,畢竟趙穿弒君是事實,趙盾該負政治責任也OK,但不能把弒君這回事全賴在趙盾身上,任趙穿逍遙「史」外。

另外補充一點,趙盾見董狐抵死不改,硬是要寫他弒君,抱着尊重(史官工作)的基礎,也就罷了。說明他宅心仁厚,這樣的人要說會想與親戚聯手殺國君,就像要我相信地球是方的一樣,我抵死不從。

■ 半個悲劇人物

前面提到,趙盾本身也算是半個悲劇人物。

與趙盾有關的故事最被人熟知的是紀君祥創作的元雜劇《趙氏孤兒大報仇》。

文天祥就義時,南宋才被滅四年,元雜劇尚未達鼎盛,不太可能讀過《趙氏孤兒大報仇》,但至少讀過故事原版本《史記.趙世家》吧。

故事延續着晉靈公死後的宮廷恩怨而來。

大意是晉景公(晉成公的兒子)年間,奸臣屠岸賈以趙盾殺了晉靈公爲名,率兵滅了趙盾之子趙朔一家(趙盾在成公時期即過世),唯一漏網的是已有身孕的趙朔之妻趙莊姬。

莊姬產下遺腹子趙武(即趙氏孤兒)後,趙朔的門客公孫杵臼與程嬰商議救孤,程嬰用買來的一個嬰兒(一說程嬰獻出剛出世的親生孩子)冒充趙武讓公孫杵臼帶走。屠岸賈率大部隊趕來後,程嬰再領着屠岸賈找到了躲在山中的公孫杵臼和嬰兒,並殺了這一老一幼(假趙武)。

程嬰帶着「真」趙武遠走他鄉,15年後,趙武長大了,晉景公發出趙氏平反令。程嬰這才告訴趙武他的身世,趙武最後殺掉屠岸賈,爲趙家報了仇。

雖然「趙氏孤兒」的故事是否爲真,目前仍存在爭議,因《左傳》並沒有提到趙氏孤兒的故事,但如果真有這回事,那不就是董狐亂寫「趙盾弒其君」,給了屠岸賈一個屠殺趙盾一家的恐怖藉口。

文天祥面對蒙古人的威逼利誘,心中充滿正氣,不爲所動,且不怕赴死,更期待以歷史人物來滋養心中的浩然正氣,可以理解,也讓我由衷敬佩。

但爬梳了相關資料後,我真的無法認同董狐的行徑,文天祥對他是過譽了。

(注)事實上,甘迺迪被殺之後,詹森的確一度被美國警方列爲懷疑對象。