三位極限大神慘遭遇難,和死神玩命的極限運動,像毒品般上癮刺激?

2019年4月17日,星期三。

凌晨兩點,艾莉森遲遲沒有入睡,丈夫傑西-羅斯凱利並沒有按照約定,向她報平安。

兩天之前,傑西和大衛-拉瑪、漢斯約格-奧爾組隊,準備向1萬英尺的豪斯峰發起衝擊。豪斯峰位於加拿大班夫國家公園附近,地處偏遠,沒有手機信號,沒有便利店。

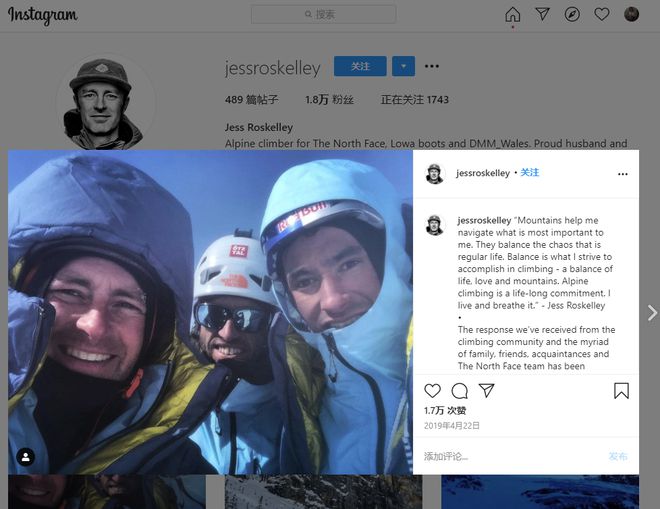

左起:羅斯凱利(Roskelley),奧爾(Auer)和拉瑪在豪斯峰(Howse Peak)的山頂上。

三個世界上最出色的登山運動員,挑戰的是豪斯峰東側,那是一段長達3000英尺,被冰雪覆蓋的懸崖峭壁。其中最艱難的一段路線被命名爲M-16,沒有哪個名字更爲貼切,附着於峭壁上的碎石和冰塊經常傾斜而下,像不停開火的自動步槍。20年前,一個三人團隊歷時五天,第一次成功翻越M-16。而傑西和他的兩位隊友,希望成爲第二個征服M-16的團隊。

艾莉森給傑西的母親喬伊斯發了短信,後者一直在安撫她的情緒。艾莉森心神不寧,徹夜不眠。到了第二天早上,傑西仍然處於失聯狀態,他的父親約翰-羅斯凱利向加拿大國家公園求助,搜救隊很快出發。

地面搜救人員找到了傑西的卡車,而直升機在空中發現了雪崩的痕跡,遠遠望去,零星散落的登山裝備和一條從雪中伸出的腿讓人不安。天氣不斷惡化,搜救隊了拍攝幾張照片後被迫撤離。

三位登山隊員的失蹤引發了高度關注,事發後加拿大國家公園收到的諮詢超過800次,傑西的好友斯科特-科迪隆,拉瑪的女友哈德利-漢默都趕了過來。

壞天氣一直持續到週日的復活節,給這個高海拔國家帶來了一英尺的降雪。天氣轉晴,搜救隊再度奔赴豪斯峰。然而,並沒有出現復活節奇蹟,在搜救犬的幫助下,救援人員在廢墟里找到了三人的屍體。

一次登山事故,三人全部遇難,登山界經歷了一次地震。《紐約時報》這樣寫道:“就像一覺醒來,發現湯姆-布雷迪、勒維昂-貝爾和安東尼奧-布朗都死在橄欖球場上。”

約翰-羅斯凱利修復了兒子的手機,在裡面找到了一張圖片,拍攝於4月17日下午12點43分。以山頂爲背景,三個人擠進鏡頭,露出了笑容,這是他們留給世間最後的影像。“從這張登頂的照片看,傑西對自己的表現很滿意。我的意思是,他喜不自禁。我就知道,他達到了自己的預期。”約翰說。

被問到爲什麼要攀登珠穆朗瑪峰時,英國著名登山家喬治-馬洛裡留下了一句話:“因爲山就在那裡。”這個答案不足以打消所有的疑惑,當各種各樣的極限運動風靡全球,很多人至今無法理解,到底是什麼樣的魔力,讓這些運動員鋌而走險,向死而生?

一個流行的說法是,一羣亡命徒在生死邊緣追求刺激,極限運動就是他們的精神毒品,這樣的觀點並不是完全沒有道理。本傑明-厄德曼是傑西的多年好友和登山夥伴,阿拉斯加、加拿大和南美都曾留下了他們的足跡。然而埋葬了一位遇難的登山運動員後,厄德曼在2018年中止了登山生涯。

“從那以後我再也無法忍受了,”厄德曼說,“我開始登山是爲了應對創傷,但是現在反而造成了創傷。我就像一個癮君子,想要藉助美沙酮來擺脫毒癮,而美沙酮最終成了問題。”

2016年6月,來自南威爾士大學的羅伯特-海勒在《行爲上癮》期刊上發表了一篇關於極限運動動機的文章,通過研究登山運動員的戒斷行爲,得出結論:登山像毒品一樣,會讓人上癮。

海勒和他的團隊對8名登山運動員進行了追蹤採訪,觀察他們在受傷或中止登山時的表現,重點研究的是三項特質:快感缺乏、內心渴求和消極情緒。

一個受訪的運動員說:“我做過所有的事情,都無法和登山相提並論。”海勒認爲這就是典型的快感缺乏症,幾乎所有的登山運動員都沒有其他愛好,他們認爲登山讓其他活動看起來不那麼刺激。另一方面,他們對登山充滿飢渴,有人把登山的慾望比作煙癮:“我認爲這和早晨起來抽菸沒什麼兩樣。”

海勒還發現,幾乎所有的登山者在休息時都會感到緊張、沮喪和不安,讓他驚訝的是,這種情緒和登山水平無關。一旦登山行動停止,他們都會表現出明顯的負面情緒,並且對未來的登山計劃充滿渴望。

然而昆士蘭科技大學的心理學教授埃裡克-布萊默並不認同“上癮說”。“狗有四條腿和一根尾巴,”布萊默說,“但是反過來,並不是有四條腿和一根尾巴的動物都是狗。”

布萊默認爲,從事極限運動的動機其實非常複雜,用上癮來概括太過片面。布萊默和羅伯特-施魏策爾曾經合著了一本《現象學與極限運動體驗》,經過多年的研究,他確信單純的冒險或腎上腺素的激增其實並不會讓極限運動員感到興奮。

最終,布萊默推翻了傳統觀念中極限運動讓人上癮的假設,得出了全新的結論:參加極限運動可以讓人變得更積極、更謙遜、更和諧,更有靈感和創造力,更重要的是,獲得超越日常生活的體驗,以及更深層次的滿足感,這纔是人們參加極限運動的真正動機。

“我們的研究表明,極限運動員絕不是不負責任,有死亡意願的冒險主義者。”布萊默說,“他們訓練有素,對自己、極限運動和環境都有深刻的認知,他們只是爲了獲得改變生活的體驗。這種體驗很難用言語描述,就像愛情一樣說不清道不明,讓參與者感受到自己的活力,所有的感官都超越了日常生活,同時挖掘出自身的潛力。”

紀錄片《徒手攀巖》中,阿歷克斯-霍諾爾德的媽媽這樣說道:“我覺得攀巖時,是他最有活力的時候,也是感知最多的時候,你怎麼能從他那裡奪走這樣的東西呢?”

毫無疑問,傑西和奧爾都以登山爲跳板,獲得了另一個維度的人生體驗。傑西從事登山運動,不是因爲子從父業——上世紀70年代約翰曾經代表美國登山隊征服了喬戈裡峰——而是爲了治療多動症。中學時期傑西根本無法集中注意力,時常因爲打架被找家長,隔壁教室削鉛筆的響聲足以讓他抓狂,而登山幫助他釋放了焦慮,獲得久違的平靜。

奧爾小時候是個笨拙的孩子,瘦骨嶙峋,靦腆害羞,長着一對招風耳,門牙有缺口。“最後一個被選入足球隊的孩子總是我,”奧爾回憶,“通常我會一個人去爬山,在那裡我感覺很舒服。”

另外一個對極限運動員的普遍誤解是,他們比普通人膽子更大,有慷慨赴死的精神。阿歷克斯-霍諾爾德曾說過:“如果把風險定義爲結果未知的事情,那麼我肯定是在冒險。但是我可沒有送死的想法,我不想殺了自己。”

布萊默曾經採訪過跳傘運動員,發現一個有趣的現象,有經驗的老將一般不喜歡和毫無畏懼的傢伙一起跳傘。“人人覺得既然你能玩高空跳傘,一定不會害怕。”布萊默說,“事實上,恐懼是極限運動中很重要的一部分。”

某種意義上,恐懼是極限運動員的朋友,讓他們保持謹慎,對潛在的威脅和錯誤保持警覺,爲了將風險降到最低,他們會盡可能地學習這項運動,掌握天氣的動向,瞭解風速和風向對建築物、懸崖產生的作用,明確自己能做什麼,不能做什麼。

一名跳傘運動員這樣形容風險:“想象一下,就像每次投丟一個球,就會有人對着你的腦袋開一槍。”不幸的是,這一次“投籃”不中的,換成了36歲的傑西-羅斯凱利,28歲的大衛-拉瑪,以及35歲的漢斯約格-奧爾。

傑西去世一年後,家人們以他之名成立了一家基金會。這是一家非營利組織,旨在爲斯波坎市——傑西深愛並稱之爲家的地方——建設戶外運動的公共項目。

“對整個家族來說,這是一件了不起的事情,當我們充滿悲傷,朝着一個積極的方向前進時,把大家聚集在一起。”艾莉森說。

今年71歲的約翰-羅斯凱利擔任基金會的主席,“我每天都看傑西的照片,會勾起很多回憶。我當然記得,他是一個好孩子。我想,作爲這個基金會的一員,他會爲此感到驕傲和自豪。”

對極限運動員來說,他們敬畏生命,但是恐懼不會讓真正的勇士停下腳步。就像紀錄片《徒手攀巖》說的那樣,“生命的意義在於奮勇當先,其中的原因未見得有多麼重要。這就是你人生的道路,你要好好走下去。想要實現目標,你必須直面恐懼,這就是他媽的勇士精神。”