流行歌曲話當年/盧國沾與《每當變幻時》

▲ 楊千嬅與陳奕迅主演的《每當變幻時》。 (圖/電影海報)

文/朱錦華

香港頂尖填詞人盧國沾於本(3)月19日辭世,享年75歲,他活躍於1970年代中至1980年代末,爲香港粵語流行歌壇填詞數目逾3000多首,因此贏得「詞聖」的崇高封號。相對於臺灣,他的地位有如早期臺語歌壇的葉俊麟。

他的代表作如《小李飛刀》、《天蠶變》、《明日話今天》等,莫不膾炙人口。如果拿他被唱紅過的代表作來開演唱會,恐怕連開10場都唱不完。

個人認爲,盧國沾是林夕之前,香港最傑出的填詞人。論詞的素質,他跟黃沾旗鼓相當,但論數量,後者稍遜一籌(據粗略估計約一千首)。他對後輩的影響力是深遠的,當中也包括林夕。

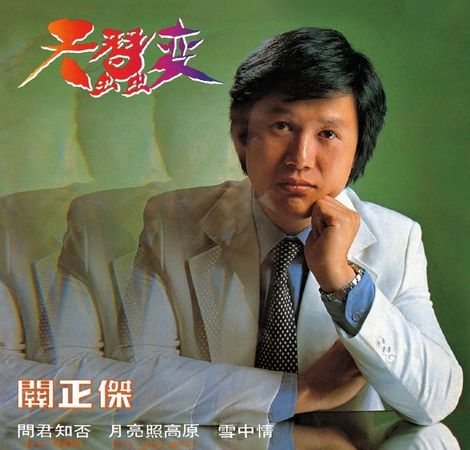

▲ 香港歌手關正傑。(圖/專輯封面)

盧國沾最厲害的本領,是許多大家早已聽到No Fu(沒感覺)的古早歌曲,經他重新填詞後,呈現出讓人耳目一新感的感覺。這份功力,在關正傑的《相對無言》(原曲爲英文老歌Today)、張德蘭的《相識也是緣分》(原曲是吳鶯鶯的國語老歌《明月千里寄相思》)等作品身上,尤其顯得光采煥發。

從1970年代中期起,他跟歌手關正傑有頗長的一段合作關係。前者許多代表作(尤其是武俠劇裡的歌曲),皆出於盧的手筆。兩人這段歌壇佳話,猶如後來林夕之於王菲。

盧國沾歌詞內容的最大特色,是喜歡「講道理」(比較好聽的說法,是「談哲理」)。他喜歡、亦擅長在歌詞裡「總結人生經驗」,爲許多在感情或事業上自認爲、或被認爲是「人生失敗組」的聽者,提供了開解與寬慰。 匯聚盧國沾衆多長處煉鑄而成的最著名代表作,就是《每當變幻時》。

▲《莎韻之鐘》曾被拍成同名電影 ,女主角是李香蘭(右)。(圖/翻攝自維百科)

它的原曲十分古早。導源於臺灣日治時期「莎韻之鐘」的故事:1938年,泰雅族少女莎韻·哈勇因爲替日本教師田北正記搬運行李時,不幸失足溺水。這則新聞後來被臺灣總督府拿來宣傳「理蕃政策」成功,成爲皇民化政策的宣傳樣版,還爲此事刻鑄一座題有「愛國少女莎韻之鐘」字樣的銅鐘。

1940年,日本女歌手渡邊濱子演唱了古賀政男作曲、西條八十填詞的流行歌曲《莎韻之鐘》(サヨンの鍾),旋即風靡臺、日、滿、港、滬等地。後來,作曲家周藍萍重新填詞成爲國語歌曲《月光小夜曲》。再過來,就是粵語版的《每當變幻時》了。

▲ 讓薰妮瞬間爆紅的《每當變幻時》。(圖/專輯封面)

1977年,剛出道的21歲女歌手薰妮灌錄了這首歌,甫推出瞬間紅遍港澳大街小巷。2017年,香港電臺舉辦「摯愛20真經典」票選,此曲入選「華語金曲十大榜」,也是當中年份最早的一首。 這首歌被許多人視爲描繪滄海桑田感慨最成功的「時代之曲」。歌詞中「夢如人生/試問誰能料/石頭他朝成翡翠」之語,讓人悸動。

毫無疑念,這首歌后來獲多位歌手重新翻唱;包括資深歌手葉麗儀、呂珊、溫拿樂隊等。2007年,它被拍成內容概念相同的同名電影,由羅永昌執導,楊千嬅與陳奕迅主演。楊千嬅也演唱了這首粵語流行歌壇的「世紀經典」。