記四戰之地:恰納卡萊

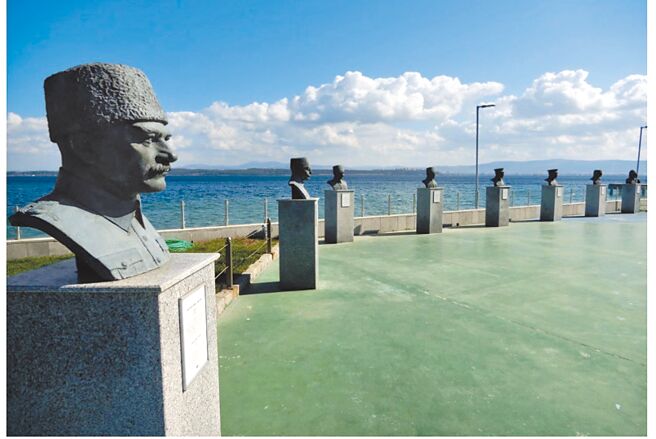

恰納卡萊正對面、Eceabat港邊恰納卡萊戰役紀念公園內凱末爾雕像。(戴世瑛攝)

恰納卡萊濱海步道沿途所見釣客與路人,對岸爲加里波利半島。(戴世瑛攝)

考據典故,「四戰之地」指的是無險可守、四面受敵的地方,也可以解爲攻伐頻仍的戰略要地。

詞語出自《商君書.兵守》:「四戰之國貴守戰,負海之國貴攻戰」。《後漢書.呂布傳》曾用「君擁十萬之衆,當四戰之地,撫劍顧眄,亦足以爲人豪」稱讚三國呂布的勇猛。根據《成語故事》,戰國時代燕惠王想趁長平之役趙國大量青壯遭秦國坑殺、國力大衰機會攻趙,一雪被齊國田單擊敗之恥。爲此燕王詢問名將樂毅之子樂閒。樂閒勸說「趙,四戰之國也,其民習兵,伐之不可」。意即趙國乃「四戰之國」,百姓善於打仗,不可貿然挑釁。燕王不從,後果被另一名將廉頗打敗,無奈割地求和。顯見古來「四戰之地」,雖環境危險、求生艱難,卻可磨練激發其間居民抗敵意志與能力。足證孟子名言:「生於憂患,死於安樂」。

中土之外,放眼國際,何處堪稱「四戰之地」?

年初從伊斯坦堡,一早我搭乘通行境內、品牌複雜、停靠點多,卻發車不準時的私營長途大巴,沿馬爾馬拉海與達達尼爾海峽,駛過新完工的跨海大橋,經歷十多小時,終於在日落前抵達土耳其亞洲國土西濱的恰納卡萊。

地理上,恰納卡萊位於亞、歐大陸分界。兩岸最窄處不過1.2公里。恰好扼住愛琴海經達達尼爾海峽通往伊斯坦堡,連結黑海的航道。馬漢「海權論」列舉海權六大要素中所謂「既不需被迫於陸上自衛,也不需經陸地擴張領土」、「疆界有利與外接觸,便於人民向外發展」的地形位置,恰納卡萊適足當之。

濱海步道上,陳列着「木馬屠城記」電影道具與特洛伊古城復元模型。此地乘車往南約30分鐘,便抵達古城發掘遺址。根據博物館展示出土的各地青銅陶瓷文物、商品與考古研究,該城正處西亞與東歐、地中海與黑海貿易路線交會。自古舟車輻湊、商業興盛,文明在此幾度起落。故有推斷,若傳說爲真,引發希臘大軍入侵的,可能不是被誘拐的絕世美女海倫,而是邁錫尼王阿迦門儂覬覦特洛伊積聚的巨大財富與其優越地理條件。

西元前480年,波斯王薛西斯一世爲懲罰煽動叛亂及爲馬拉松戰役復仇,遠征希臘城邦。在古稱赫勒斯滂的恰納卡萊海邊,按希羅多德「歷史」稍嫌誇張的描述,他命人開鑿阿索斯山,更扔投腳鐐、鞭抽海水,建起兩座浮橋。「萬王之王」薛西斯坐立山頭,驕傲的看着250萬人、1200艘軍艦,花7天7夜浩浩蕩蕩橫渡大洋。最後自己在持金、銀蘋果裝飾長矛的「不死者」禁衛軍迎送下過海。不料這支令人敬畏、「全世界追隨」的大軍,先是在溫泉關隘口爲斯巴達300菁英戰士攔阻,海上再敗於雅典領軍的「薩拉米斯之戰」。薛西斯只得鎩羽而歸。

百餘載後,西元前334年,亞歷山大率希臘軍東征,亦從同一地點登岸。上陸後不待召集檢閱部屬,亞歷山大勒馬直奔附近阿基里斯陵墓。神殿內,對自己是宙斯之子傳說仍半信半疑的亞歷山大,祈求可能是同父異母兄弟的阿基里斯庇佑。接着他不按落日休兵的常規,督軍越格拉尼庫斯河,攻向對岸駐紮的波斯軍。以寡擊衆,取得初戰勝利。首戰告捷後,亞歷山大逐漸相信傳說,愈戰愈勇,相繼征服西亞、埃及、波斯、翻越興都庫什山,兵鋒甚至抵印北。繼波斯後,建立史上第二個領土橫跨歐、亞、非三洲的帝國。

在特洛伊博物館返回恰納卡萊公車上,我座位對面有位纖瘦、金髮,頗像《威尼斯之死》電影中,愛慕作家不惜苦苦追尋以致魂斷異鄉的美少年,正聚精會神的讀着盲眼詩人荷馬名著《伊里亞得》。我從他隨身攜帶的素描簿中,無意間偷看到一尊尊、或臨摹自古城遺址的大理石雕像。我逐一猜想:阿基里斯、奧德賽、赫克特......美少年心中崇拜的,究竟是哪位神話英雄?

轉回戰史。在特洛伊古戰場對面,有座特內達斯島。傳說木馬被拖進城內時,希臘大軍便是埋伏該島,待機進攻。1378年地中海強權威尼斯以防衛海峽爲由,慫恿領主拜占庭帝國皇帝准許島上築城。此舉直接威脅航路安全,刺激另一海權國熱那亞派兵來襲。掀起了延續百年威、熱衝突過程中,規模最大,也是人類首度在船上使用火砲紀錄的「吉奧佳之役」。

以往威、熱爭雄,互有勝負。起初威尼斯雖賴年輕貴族、曠職神父,同時也是花花公子的卡羅.詹諾領導傭兵,擊退熱那亞人襲擊。但之後熱那亞聯合匈牙利及鄰國帕多瓦,從北、西、南三面,水陸並進,攻下吉奧佳,封鎖亞得里亞海幷包圍威尼斯城。極度仰賴海上運輸的後者於是陷入斷航、斷糧的空前危機中。

日本戰國名將武田信玄曾說「人是城池,人是石垣,人是護城河」。此際被掐住咽喉,又苦於艦隊新敗、黑死病肆虐導致1/3人口死亡、兵源短缺的威尼斯人,面臨存亡絕續關頭,全國上下團結,發揮了高度生存韌性。元首安德列.孔塔里尼一面下令貴族與平民分享糧食,一面發佈動員令徵兵徵船。隨從獄中釋放並啓用素有人望的海軍將領貝特.比薩尼。運用僱傭兵、發公債、以市民權勸誘捐款等手段組建新艦隊。再藉周邊特有的淺海、瀉湖、小島,擾亂拖延敵軍。撐到某天黎明,孔塔里尼與比薩尼一起上船,偷渡瀉湖反攻吉奧佳,並用石塊、沉船堵塞出海口,一舉讓原「封鎖」威尼斯的熱那亞軍掉進「反封鎖」。

包圍與突圍幾番交戰。十天後,以特內達斯島爲基地,數月來四出劫掠熱那亞商船的詹諾遊擊艦隊終於趕到。拖行隨隊的還有在塞浦勒斯島擄獲、噸位最大的槳帆船──熱那亞「裡吉紐尼」號。一時軍心大振。裡應外合下,「背水一戰」的威尼斯終於突破封鎖、恢復制海權,並在熱那亞沒落後走向全盛時代。稱霸東地中海、名號「財富之城」的國勢,直至遇上1453年攻克君士坦丁堡、疆域亦跨歐、亞、非三洲的鄂圖曼土耳其帝國挑戰,始由盛轉衰。

我下榻的旅館隔條馬路,就是輪渡口岸。正午時分,搭船悠閒往返風平浪靜的達達尼爾海峽,不時有白色海鳥盤旋伴飛。我啜飲濃茶,嘴裡還留着港邊烤魚的焦香味。舷邊可望見兩岸面對面矗立的帝國時期城堡,巨幅土耳其共和國國旗與國父凱末爾畫像高懸於加里波利半島山上。忽有一艘巡防艇急駛而過,濺起浪花,提醒了我正視此地過往與軍事重要性。

回想17世紀中葉,爲斷絕鄂圖曼土耳其軍需補給、解克里特島之圍,威尼斯曾出動艦隊封鎖達達尼爾海峽。1915年一戰期間,協約國的英、法爲求速勝,想出了一個憑船堅砲利,以強大艦隊闖過海峽,殺到君士坦丁堡城下,威逼加入同盟國之土耳其投降的大膽戰術。

此計被同盟國識破。德意志與奧匈帝國故提供大批武器軍援土軍,並協助構築防線,以逸待勞。等英、法艦隻一入海峽,便因觸雷、潛艇偷襲與岸防砲重創,接連沉沒。協約國不得已改變戰術,增派陸軍,在艦砲掩護下登陸加里波利半島。企圖先瓦解陸上防禦,再實施原穿插海峽計劃。上岸部隊遂與居高臨下、蓋好工事的土軍正面交鋒。攻方灘頭遇阻,守方飽嘗轟炸,皆損失慘重。鏖戰11個月,最後協約國大軍無法越過雷池,悻然撤退。

恰納卡萊之役(西方稱加里波利之役)的悲壯,尤其壕溝戰的血腥,毫不遜於同時間歐陸戰場。由位於海邊的軍事博物館保留展出各型爆破水雷、遭戰艦「伊利莎白女王號」砲擊的城牆,與兩枚空中交錯凸穿的彈頭,可見一斑。

此役勝負,牽動兩位世界級領導人一進一退。退的是引咎辭職、時任海軍大臣的邱吉爾。進的是以上校身分指揮防禦、聲名鵲起的凱末爾。

遠眺夕陽。海濱一家名爲「阿索斯」的希臘菜餐廳內,牆上掛着亞歷山大恩師、哲人亞里斯多德頭像。鄰桌一位棕發大眼、天生鷹鉤鼻的性感美女,與幾個褐髮膚白、不約而同留大鬍子的男士圍坐,說着聽不懂的語言,弄不清他(她)們的國籍背景。市區餐館商店,戶戶養貓。不知是否天寒,毛色光澤、體態肥胖的家貓們,慵懶的歇息在櫥窗投射燈下,吸引遊客駐足逗弄。這番奇景縱在土國城市如伊斯坦堡內,也未曾遇。反倒其世仇希臘領土的克里特或羅德島街頭,經常可見。

這處我心目中的「四戰之地」,如今硝煙散盡,但凡走過必留下痕跡。